韦应物作为中唐山水田园诗的代表人物之一,其诗歌以清幽简淡的风格著称于世,他任滁州刺史及罢隐期间(782—785)创作了130首诗歌,其中《滁州西涧》《观田家》《寄全椒山中道士》等作品,不仅将他的人格精神融入诗篇,也使滁州这座幽僻的山城风光进入了中国文学史的殿堂,开启了滁州山水文化的滥觞。

5月10日,由滁州学院、滁州职业技术学院、滁州市地情人文研究会、滁州文化研究中心、滁州市委党史和地方志研究室、滁州市文化和旅游局等单位在西西涧举办“滁州西涧文化沙龙”,吸引了本地文史专家、文化学者、高校学人积极参与。他们从不同角度探讨了韦应物与滁州西涧的关系、西涧山水诗的审美意境、当代价值与文旅IP的构建,为西涧文化的传承与发展提供了新的思路。现综述如下:

滁州西涧的位置之谜与文化意义

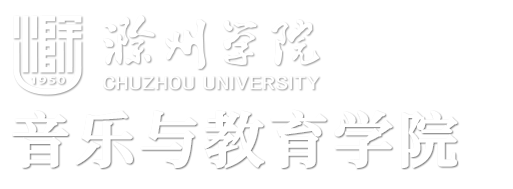

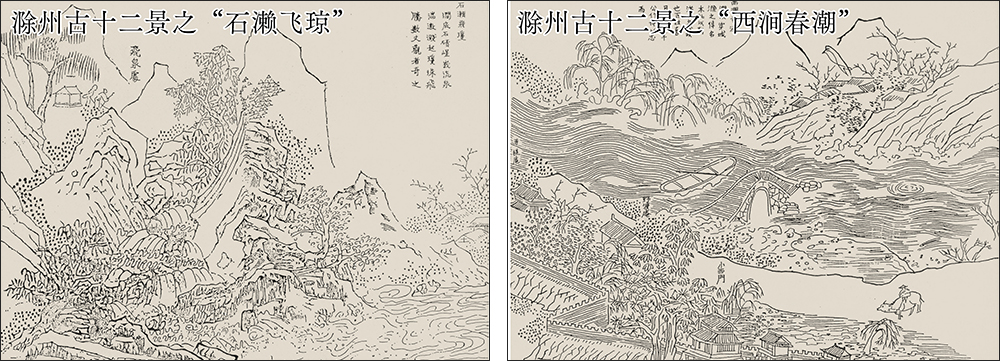

关于滁州西涧的位置,学界一直存在争议。欧阳修曾质疑西涧的“春潮”现象,现代西涧湖建成后,又引发了关于西涧是否被淹没的讨论。目前学界主要有两种观点:一种认为西涧位于上水关至汤家湾一带;另一种则认为西涧就是整条小沙河,下游淹没的是乌兔河一段。在5月10日的文化沙龙中,专家们提出了新的见解。

市政协人资环委原主任、市政府原副秘书长王勇认为,韦应物笔下的滁州西涧是一条完整的水系,其发源、涧流、归处俱全,修建水库并未使其消失,而是与西涧融为一体。韦应物在西涧边隐居,完成了精神和诗艺的超越,创作了永恒的经典《滁州西涧》。

市地情人文研究会顾问、琅琊区政协原副主席徐茵则建议采用分层处理策略,文史考证应遵循古籍记载确定核心区,文旅开发则可兼容下游淹没说,这种思路借鉴了安徽省处理凤阳、明光“朱元璋出生地之争”的经验,既保障学术严谨性,又拓展文化开发空间。

滁州学院文学与传媒学院青年教师宫伟伟博士从韦应物《西涧即事示卢陟》诗中“寝扉临碧涧”的语句推测,西涧应位于当时的刺史府附近,是滁州的景色。

这些观点不仅为解决西涧位置争议提供了新的思路,也进一步明确了西涧在滁州文化中的重要地位。无论西涧的具体位置如何,它都已成为滁州文化的重要符号,承载着丰富的历史与文化内涵。

韦诗中的滁州光芒

韦应物在滁州的三年创作,不仅是个人艺术境界的升华,更将滁州的山水精神熔铸成永恒的文化符号。专家们从不同角度探讨了韦诗的审美价值与思想内涵。

滁州电视台专栏制片人、散文作家郑心一指出,在当下审美滥化的时代,《滁州西涧》具有独特的审美意义,包括自然真实美的倡导、意境美的熏陶、宁静美的追求、人文情怀的滋养、文字之美的典范以及阅读延伸的拓展。

东南大学特聘教授张道锋博士则从思想性角度分析韦诗,认为韦诗中多用“自”,不仅是一种个性化书写,更是唐代儒释道思想合流的充分展现。《滁州西涧》中不仅展现了孤独与野趣,更表达了“长恨此身非我有”的超迈精神。

滁州日报高级记者、编辑张瑜强调,韦应物的西涧诗篇使滁州西涧从荒野山郊的地理名词上升为古代诗歌史上幽草萋萋、鹂鸣间关的名涧古渡,引发了后世不断的寻访与吟咏。

新滁周报副主编、作家吴家凡认为,滁州西涧是韦应物在兼济众生与独善其身之间灵魂的出口,今天的滁州西涧已成为滁州水文化的著名标签和“诗意栖居地”。

琅琊区政协秘书长张中则从韦应物的人生经历入手,认为其文学成就与元夫人的影响密切相关,元夫人的去世使韦应物陷入低谷,但也无意间提升了其文学水准。

琅琊区志主编周惟熙简析了韦应物入选《唐诗三百首》的名作《送杨氏女》,认为韦应物是一位疼爱孩子的慈父,其对女儿出嫁的忧伤也饱含对夫人的怀念。

市地情人文研究会副会长、市委党校三级调研员骆跃泉指出,《滁州西涧》对滁州有三方面的影响:一是开滁州山水文化的先河,将滁州带入中国文化史的叙事篇章;二是地理情状的文学定格,构建了滁州山水的美学基调;三是文化地标的再打造,应通过文旅融合实现西涧文化的活态传承。

这些观点深入挖掘了韦诗的审美与思想内涵,展现了韦应物在滁州的创作对滁州文化的重要影响,也为当代滁州文化的发展提供了启示。

滁州西涧的当代命题

在当代社会,如何传承与弘扬滁州西涧文化,使其成为当代城乡共生、人文与山水共颤的永恒回响,是值得深入探讨的命题。

安徽省报告文学家协会副主席、滁州市作协原主席贾鸿彬指出,《滁州西涧》作为滁州文化中的明珠,其光彩在滁州是最耀眼的,但当下滁州很难看出其影响。历史上称呼韦应物为“韦江州”或“韦苏州”,唯独没有“韦滁州”,这是滁州的不幸。因此,研究韦应物与滁州西涧应将唐代的历史、人物,尤其是与滁州关联的,贯穿起来考察。

琅琊区政协文史委原主任王祥提出了打造西涧文化项目的几点建议:设计突出主题的文化项目,围绕韦应物的诗歌、生平打造;建立韦应物纪念堂;将赤湖铺纳入项目中,标识为韦应物驻足处;优化西涧周边环境,增加打卡点等。

亭城读书会召集人、青年学者陈曙光提议开展西涧主题诗词雅集、绘画摄影短视频活动,修复西涧古道或主题文化园,重建“野渡”场景及AR体验空间叙事,将韦公之诗融入研学之路,推出西涧文化体验游线路。

市地情人文研究会名誉会长、市政协文史委原主任张祥林则提出了三点建议。首先,要深化韦应物山水诗作为滁州文化经典的再认识,将韦诗的经典画面塑造为地域文化符号,阐释传承韦应物在滁州的诗作所体现的意蕴精神,构建“文学景观—实地探访—再创作”的循环,推动滁州山水文化的传播。其次,要从西涧山水诗中抽象出“西涧意境”,描述一个更加贴近韦诗的美学范畴,引导当代人去用脚步丈量、用心灵体验。再次,要塑造“西涧意境”的文旅IP品牌,将韦应物山水诗与欧阳修乐于民、王阳明讲学并列打造为滁州文化史的三座高峰。

这些观点为滁州西涧文化的传承与发展提供了具体的建议和思路,强调了文旅融合、文化体验、研学旅行等在当代文化传承中的重要性,也为滁州西涧文化品牌的塑造与推广提供了方向。

韦应物与滁州西涧的关系,不仅是文学史上的经典佳话,更是滁州文化的重要组成部分。通过专家们的深入探讨,我们对滁州西涧的位置、韦诗的审美价值与思想内涵以及滁州西涧的当代命题有了更全面的认识。滁州西涧作为滁州文化的重要符号,承载着丰富的历史与文化内涵,其传承与发展需要我们在学术研究、文化开发、文旅融合等方面共同努力。未来,我们应进一步深化对韦应物与滁州西涧的研究,挖掘其文化内涵,打造具有影响力的文旅IP品牌,让滁州西涧的清音在当代社会继续流淌,成为城乡共生、人文与山水共颤的永恒回响。